これは以前好きで何本も集めて、凝った前期型L-5についてのお話である。L-6の話はこちら

現在所有はしていないので、記憶が薄れるのを危惧して、認知症になる前に皆さんに提供しようという企画である。

今はこれしか残っていない

今はこれしか残っていないL-5の昔話 2025/03/12 byとらやまねこ

これは以前好きで何本も集めて、凝った前期型L-5についてのお話である。L-6の話はこちら

現在所有はしていないので、記憶が薄れるのを危惧して、認知症になる前に皆さんに提供しようという企画である。

今はこれしか残っていない

今はこれしか残っていない

写真を載せたいところだが、現在はお他人さんが所有しているので控えることとする。またこの話には間違いや誤解があるだろうこともお許しいただきたい。

L-5がデビューしたときにお茶水の楽器店でハカランダのL-5が納品されたことが話題になったとの話を聞いたことがある。

L-5は表板がスプルース、後板、側板がコーラルローズ合板、スケールは636mm、1975年デビューだったと記憶している。このコーラルローズというのがくせ者で、コーラルローズという名の木はない。

だから南洋のローズウッド全般を指すような言葉で、ホンジョラスかい?アンデスローズはどうなんだい?と紛らわしい。但しこれもメーカー側の立場なら理解できないことではない、というのはL-5は量産品であり、特徴は材に関して表板1枚板を満たせば、後の合板については限定されない自由度が欲しい。

77年製か、78年製か以前所有していたL-5は、後板、中張り、側板とも間違いないハカランダ(Brazilian

rosewood jacaranda)であった。側板の表張りは例のくねくね感があり、後板の表張りは柾目であった、中張りはくねくねであった。ただその頃はアコギ初心者だったので、そんなコーラルローズ(coral

rosewood)と思ってた。失敗したのは調整がよく分からなかったので、音を追い込むことが出来なかった。手放してしまった。

その前に、79年製のL-5を始めて入手したわけだが、これは妙に白っぽかった。赤っぽい着色で今考えると風変わりなL-5だった。ただあの香りは良くして、随分後に持ったヤイリの303の裏張りのハカランダに似ていた記憶がある。

L-5は合板ギターなので、裏張りと表張りが異なることが多い、後板の表張りは2Pだが、中張りは3Pが多く、2Pのもあった。末期にはバリサンドルを内張にしていた。そうするとバリサンドルの音となるからいい加減なもんだ。中張りにはくずのような破材を使っていたのだろうか、幸運ならハカもあった。

しかし中張りは音に影響する。というのは音響学的には、弦の振動(音波)は中張り表面にて反射、或いは共振、或いは伝達・減衰される、要は表板と一緒にその音色に大きく関わる。

これは、合板でも心材の音ではなく、つき板の音色がすると云われることでもある。

後ろから見える裏板へは、表板の張り(つき板)、接着剤、心材、接着剤、そして後板張り(つき板)の経路で伝わるからね。音色への影響はより少ない。

そして、それぞれの経路で反射、共振、減衰、伝達があるのだから、複雑怪奇となる。

一枚板ならこんな面倒な経路はないから、すっきりした音になるし、濁りや付帯音もない。内部損失が少ないから、パワフルな音となる。

表側の目に見える所に良い材を使っても見栄え以外には音響的にはあまり貢献しないと思う。

ただ合板の利点もある。人に見えるところは良い材を、見えないところは隠すことが出来る。均一で美しく大きい材というのは天産素材では貴重で、まだらとか、色の濃淡とかがあるのが普通だ、だから合板にすれば、そんな材も無駄なく使用できる。

あとは強度的には強くなり、そりや縮みも少ない。単板だと、よほど良く枯れた良質な材でないと、割れやゆがみが経過変化として現れる恐れがある。

すなわち、メーカーとしては安価な商品には合板を、高級な高価な商品には単板となる。音的には単板が優れていることは言うまでもない。

ハカランダと見まごう多分、ホンジュラス(Honduras rosewood)、所謂ヤマハのニューハカランダは76年製を2本持っていたが、ハカだったかも知れない。

ただしヤマハ自身は、当時のカタログではニューハカランダと云っているのはFG440と450と1000だけで、あくまでコーラルローズである。

さて、ヤマハは楽器製造会社なので、アコギはそのうちの一つに過ぎない、ホンジュラスは多分マリンバなんかの木琴楽器に好んで使われるから、そんなことも関係しているのかも知れない。

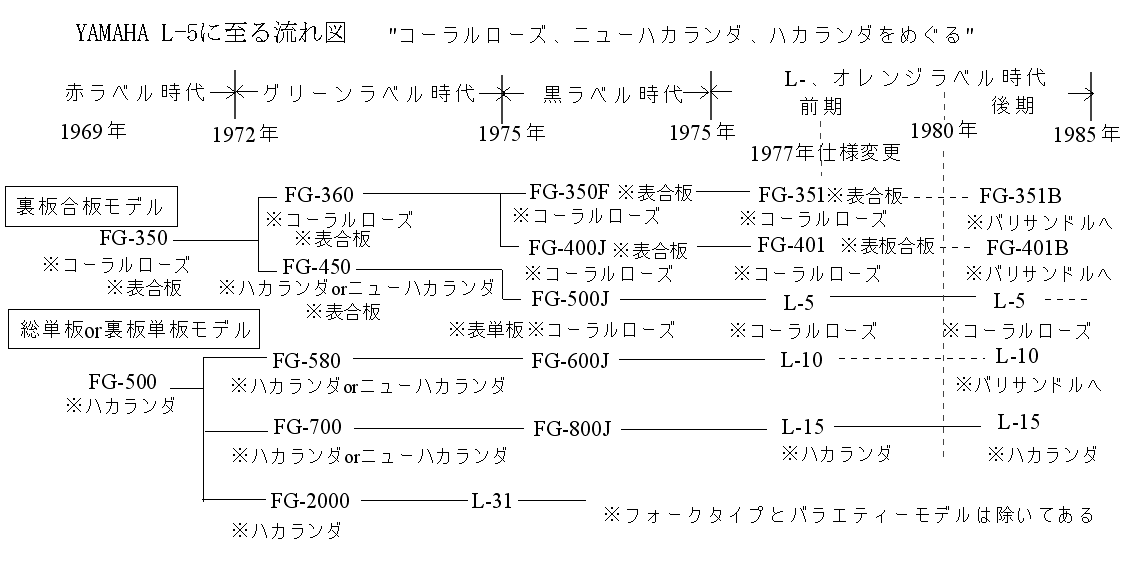

以前にL-5の位置づけを試みた図がある。ほったらかしにしていたが何かの役に立つかも知れないと思い載せる。

図の解説:

各世代のモデルのグレードを元に関連性をまとめた図で、独断である。L-シリーズの源はL-31(1974)なのかな。

L-5はFG450に遡ると思える、FG500Jというモデルは玉数が少ないが、これが前身にあたる仕様だろう。また表板単板がL-のボーダーラインである。

明記してないが、不思議な系列はFG580からL-10の系列であると思う。以前所有した580は、ハカであった、ピンクのモザイクの入るタイプで、自身はホンジュラスと思っていたが、ある人からこれは見事なハカランダだと指摘された。しかし580には柾目で黄色い色のホンジュラスの個体が多かった。後にL-5にも多用されている。

L-10になると、前期の前期にはハカがあったが、前期の後期には黒っぱいホンジュラスかな?が多く、私の所有した個体は後板はハカでもホンジュラスでもない、だからコーラルローズ?であった。一見するとハカと見間違えるが。ただし側板はハカだった。この材はオレンジラベルのFG401に使われていた。ちなみにFG401もかつて持っていた。

あと余計なことだが、ペグのTM-30Gは弦が切れやすいと思う。ゴトーやシャーラーの方が断然良い。弦を通す穴は面取りしてあるが、それでは不充分、半月のヤスリで更に面取りすると何とかなる。あと特に1と3弦だが巻数を多くすると難を逃れる。

エゾマツについて一言二言

ヤマハの表板で有名なのはエゾマツだろう。「北海道の木」である。

名はエゾマツであるが、松ではない。トウヒ属の針葉樹であり、英語ではエゾ・スプルースである。学名はPicea

jezoensisで、蝦夷のトウヒとなる。

だかられっきとした日本産のスプルースだ。心材がないため白くて綺麗、パルプにも使われるから多分蓄積が多かったのだろう。調達が容易。ピアノの響板にも使われる。

さすれば、楽器にしたらどんな音なのかと特徴については、他にも書かれているようだが、よく理解できない解説が多い。ということで私の経験では、ジャーマンスプルースに近い音がする気がする。

エゾマツの分布は北海道の他にはシベリア東部、カムチャッカなので、アジアのスプルースともいえる。どちらかと云えば氷河期の生き残りの種で、ヨーロッパ、北米にも同様にスプルースの仲間が分布していると云うこと。

ヤイリの303はジャーマンだが、似ている音的要素があった。 ユーラシア大陸のご縁か?

シトカはシトカでよい音なのだが、ジャーマンが枯渇したので、エゾマツに代えたという話は聞いたことがある。

L-5に関しては、見た目がシトカでエゾマツではないが、それはそれでL-5の音の特徴かと思う。

S.YAIRI ヤイリYD-303の話

番外だが、以前303を持っていたが、手放した話である。2ピースバックの合板ハカランダギター、表板は黄色いジャーマン、ハカランダの香りがぷんぷんした。ネックは太めのSQロッド

で、弦が張られていなければ逆ぞりで、弦を張った状態で真っ直ぐになる。弦はレギュラーが標準らしい、ライトでは確かに物足りない音であった。しかしレギュラーではものすごく弾きにくい。感心したのは音で、各弦の分離が良好である。

そして、まじめに弾かないとまともな音はでないから、このギターは上手なギター弾き向きだなと思った。ヤマハのように楽に音は出ない。

K.yairiのメイプル合板ギターは新品を購入した、ただ少し経って手放してしまった。多分ヤイリと相性が悪いのは、私が下手くそだからだと思う。