ガスコンロの電池単一2本3VををACからの電源にしましょうという企画である。昔と違って、安全装置も動作させているためか、電池は1~2ヶ月くらいしか持たない。頻繁に廃棄電池が出ることとなっていた。なかには電源をACからとるコンロもあるが、停電時は使用できなくなる。利点として本機は2WAY電源となる。

手持ちの関係で、昔の東芝製の石油FF暖房機の点火トランスが余っていたので、それを活用できないかと思っていた。

2.7Vで50VAだから、18Aくらいか、JRC製であり、動作時間は15分と規定があるのは、大電流で発熱が大きいからと推察できる。

これをブリッジ整流すると、波髙値で3.8V、SBDなら0.4×2の順方向電圧として、3Vでいけるかとの設計段階。気楽に考えていた。

しかし実際には、無負荷では3.7V位出てしまったので、やはりSBDをシリーズに入れたり、ブリッジを通常のシリコンに換えたりして、電圧を下げた。

が寒くなると点火できない事象が発生。たしかに無負荷時は高いけど、負荷があると電圧低下するのは当たり前のことである。

重めのブリーダーRを入れれば済むことだったかも知れないが。

ガスコンロからの引き出しは、電池ボックスの金具に直接ハンダ付けする。その際電池使用を妨げないような所に半田づけしてから平型端子にて接続した。

もう一度原点から、設計し直し。ディスクリート、石での電源回路の設計は40年ぶりだが・・・

2.7~3.3V動作適正範囲

まずガスコンロの点火、安全装置は機器として3V定格だろう。一般則として家電やパーツは定格供給電圧は±10%にて正常動作することとなっている(設計中心最大定格)。精密な機器は別として。

また電力会社からの電灯線は、95~107Vだっけ?決まりが、記憶が不確かだが、これにて動かない家電は褒められたものではない。

だから、3Vなら2.7~3.3V以内にしなければならない、3.6Vでは高すぎる。ニッケル水素電池は1.7Vで不都合がいわれているようだから、やはりこの一般則は守らなければ、機器を壊す恐れもある。

とすれば定電圧としなければならない、今日的にはSWレギュレーターという選択だろうが、さらに勉強することが多いので、昔ながらのシリーズレギュレーターとする。

[この記事のように趣味の工作でなければ、百均でUSB電源2~5Aを買って、Diを3個シリーズにして、3Vを得る方が遙かに賢明である。或いはトランスがあるなら、三端子3V5Aを購入してもイージーだが、そんな規格が容易にあるかどうかは不明← LM138およびLM338 5A可変レギュレータがありますよ]

整流は当然倍電圧として9V位は得られると予測して設計した。(実際には7Vしか得られなかった、計算では2.7*2.83-1.2だから6.4Vか)

手持ちに723(昔のレギュレーターIC)が余っていたので、当初これのアプリケーション(応用)例からの採用を考えていたが、決定的なこととして723は9.5V以上を要するので、これは断念。

典型的な定電圧回路として増幅段ひとつ、エミッターをZD(ツェナーダイオード)にて定電圧にして、NFBとする通常の回路は、やはりVT(整流後)入力電圧が低すぎないかい?

結局、ZDひとつからEF出力、AF機器でもよく使われてる別称、リップルフィルターで行くこととした。

1A、2A 更に?必要供給電流

コンロの点火時の火花を飛ばすときには、大きな負荷となるのは計測中に知っていた。電圧がかなり下がるのだ。パルスだからオシロでもないと正確には計測できないが、数Aは流れている感覚である。

さて単一乾電池の内部抵抗はどのくらいかと調べると、初期値で0.1とか0.15Ωらしい、1A流れて電圧降下は0.1~0.15V、2本だから0.2~0.3V。割と低い内部抵抗である。

ある意味、優秀。

とすれば、電源回路のEFが1段として、hfeが50として、1Aではベースには20mA、さらに大きくなると予測できるから、ZDとの分流を考慮すれば大きすぎるので、2段にした方が良さそうである。

そうすると、ダーリントン接続となり、一段目のEFのIbはかなり小さくなる。だからショート時にはいくらでも電流は流れてしまうので、電流制限回路は必要。

そのRSは、I limit 5A、Vbe0.65Vとして0.13Ω(5Aで運用するならRSは5Wは必要)、実際には値がある0.12Ωになったが、それでも1本分の単一電池の内部抵抗と同じである。やはり電池は優秀だ。

ここまで電池の代わりなんてチョロイだと思っていたが、なかなか難しい。そこで一言、「単純なことほど難しい byとらやまねこ」

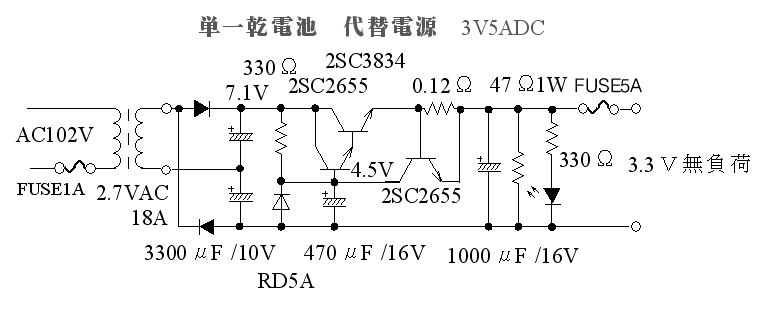

回路

この回路にてランニングテスト中である。常時通電する機器を設計するときには、発火などの重大な事故を生じないように安全策を考慮するのが肝要であり、家電製品はよく考えて設計されている。電源トランスは基本的には信頼性の高い部品である、しかしこれに温度ヒューズは内蔵されているか?ちと不明。

追加説明、整流DiはRU4Aで3Aクラスなので、別の目的で5A供給にはさらに大きいのが必要、2SC3834は7A50W、TO-220サンケン製、2SC2655は0.9W、TO-92東芝製、ZD(ツェナーダイオード)はRD5Aなので50年位前に購入した物、現行品ではRD5F。

ZDにパラしてあるケミコン、AFならZDから多量に発生するノイズを軽減する目的となるが、負荷の性質から電圧変動の時定数を稼ぐ為、同様に出力のCも。

ZDの電圧、VZは4.5Vで、2個のTRのVbe分1.2Vを引くので、出力は塩梅良く無負荷時3.3Vとなっている(ブリーダー47Ωには流してはいるが)。仮にVZが定格の5Vでは出力電圧は高めとなってしまう。

ZDは流す電流が大きいとVZは高めに、少ないと低めの電圧になるのを応用している(7.8mA)。整流後の電圧が9Vとか高い場合には、330Ωの値を調整するが、9Vなら560Ωとなる。

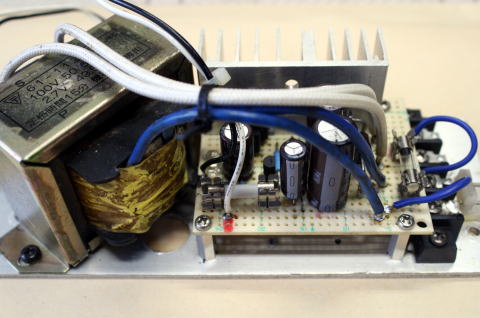

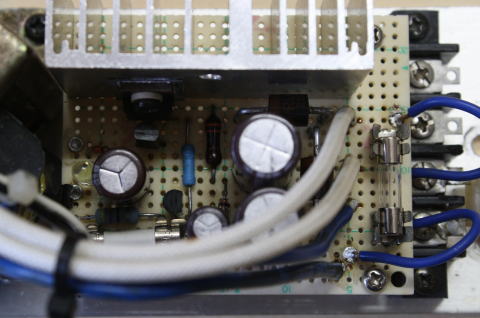

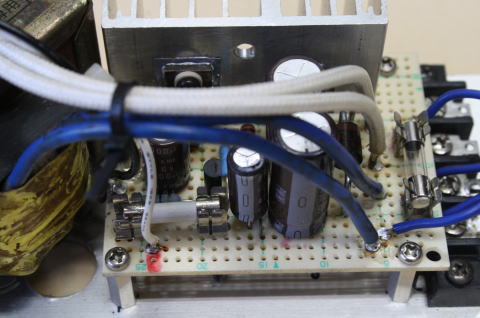

実装については、表にある放熱器は適当な物(5~6℃/Wくらいか)、現在寒いがテスト中暖かくなることはないが燃焼時には少し暖かくなる。

このトランスでは5A位は大丈夫なような大きさである。電源トランスは割と暖かくなる。

出力段2SC3834は、絶縁スペーサーにて金属ネジ止め、シリコンシート絶縁にシリコングリス塗布、θ0.5℃/W、マイカより少し良い程度の熱抵抗。

出力段2SC3834は、絶縁スペーサーにて金属ネジ止め、シリコンシート絶縁にシリコングリス塗布、θ0.5℃/W、マイカより少し良い程度の熱抵抗。連続で5Aとるなら<

放熱器の熱設計をおおざっぱにしてみると、Pd(損失)=20Wにて放熱器は2℃/W以下の熱抵抗の物が必要、多分これの2倍以上、 そして電源トランスは、5~6.3VAC、10Aのブリッジ整流で、SBD順方向電圧2個分1Vを引くと6~7Vくらい得られると思う。ついでに5A流れる基盤内の配線には少なくとも18AWGの太さが必要。

要は整流後の電圧と出力電圧の差に電流をかけたものが、終段EFのTRの損失Pdとなるので、このPdを低く抑えるのが設計の勘所となる。

例えば、整流後が15Vで、出力が5Vで5A流せば、Pdは50Wとなる、供給電力は25Wだから、供給する電力の倍が無駄に熱になってしまうという、実に間抜けな設計となる。

それに伴う放熱などの放熱器、TRの最大定格は当然大きくなる。

基盤からのリード線はハンダ付けにはハトメ(2.5mmφくらい穴)を介している、これはTVの基盤から学んだものだが、構造的に強い、仮に基盤の銅箔パターンに頼る場合、大きさにもよるが、片面万能基盤ではほとんど強度がないから数回ですぐ外れる。しかし両面スルーホールだと強い。

実装ランニングテスト:無動作時電圧3.30V 点火時電圧3.1Vほど 燃焼時電圧 3.25V 電灯線は103V時