花粉症の弁証と治法について

(一風湯の創製) 《東洋医学第23巻第7号(1995-7)》

一風堂漢方研究会 須藤一

※注意 これは1995年の掲載論文をテキスト形式に換えたもので、正確な雰囲気を得るにはオリジナルを入手ください。

▼はじめに

本年の杉花粉等の飛散した量は多く、花粉症の人にとってはつらい春だったと聞きます。

私の薬局でも、多くの花粉症の患者さんが来ました。

さて花粉症の中医学弁証については、今より九年程以前の一九八六年八月六日に織田

啓成先生が、信州薬品漢方研究会(東京)の席上にて解明されております。

しかし残念ながらこの内容については今日まで発表の機会がなかったと存じます。

そこで、その時の弁証と、本年花粉症の発症峙の処方について私が検討した結果も併せ

て発表したいと思います。

▼花粉症の中医学弁証

先ず花粉症の原則的な発症期間は立春(二/四頃)から土用入り(四/一七)までの期

間、即ち素問四気調神大論に述べられている「四時陰陽」の原理で言うところの春の三

力月であるという認識が大きな意味を持ちます。

即ち、花粉症は春先に突如として発症するということです。

この期間は肝が旺している時季ですから、花粉症は肝の病変であると推測出来ます。

症状と弁証の関係は表lにあらわしますが、第一に肝陽上亢、肝火旺に関する症状、

第二に肺寒に関する症状に分類されます。

表一

| 弁証 |

症状 |

| 肝陽上亢 |

眩暈(或いは肺気虚による上焦の痰飲)、頭痛、頭帽感 |

| 肝経之熱 |

目の掻痒感、目の充血、涙目、粘膜の乾燥と炎症(肝の経絡上に認められる) |

| 肺寒 |

くしゃみ、鼻水流涕 |

| 腎精不足 |

咽喉痛、咽腫、或いは眩暈、腰酸 |

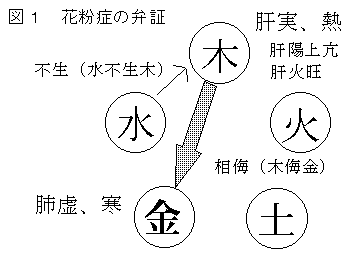

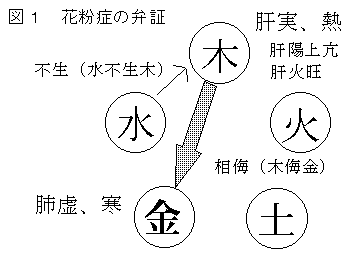

そして図1のように肝実により肺が侮られるという、所請五行学説の「相侮二の関係が

見いだせます。

別の観点では、肝が熱証であり、肺が寒証に陥る、寒熱のアンバランスが見いだせます。

次に病因はどこにあるかと言えば、春になると肝が中心となって生命活動を営みますが、

その基礎となる陰分、即ち肝の精が不足している為に肝陰虚Y肝陽上亢を起こしている訳

ですから、さかのぼれぱ腎の「不生」があります。

これは冬の三力月間に十分精を養わなかったことに病因があります。

具体的には、睡眠不足や過労といった病因があるわけです。

ここまでは織田先生の見解であります。

よって、治法としては秋季から冬季の補精と夜間の睡眠が有効となります。

また肺が充分強ければ、相剋の関係により、肝の勝手な振舞を制する筈ですが、これはや

はり腎の精不足により、肺も母から精を奪われていると推察出来ます。

このパターンは慢性的な肺の気虚の患者さんでは肺腎の両虚がみられることからも分か

ります。

これにより、花粉という存在がありながらも、何故花粉症が発症する人としない人があ

るかということや過労していると症状が悪化することの説明がつきます。

更に、当然ながら風寒東表や温病などの外感ではないことも分かります。

簡単に一言えば、母が弱い為に肝が春にかんしやくを起こして、肺をいじめたと一言うこと

となるでしょう。

私は平穏期(夏季から冬季)にこの治法(補精)のみにより数十人の患者を根治した

という実績があります。

▼花粉症の論治(発症時の治法)

従来より、花粉症の方剤といえば「小青龍湯」が対症療法的によく用いられますが、こ

の弁証から見れば、肺の寒証に対してだけ働きますので、不完全であることが分かります。

つまり、「小青龍湯」の温肺化痰ではベースに陰虚がありますので、単純な温法では更

に陰虚を進めることになります。

花粉症に小青龍湯を用いた時の副作用として鼻腔内粘膜の乾燥等が生じることからも、

これでは証と方剤があっていないことを示唆しています。

よって全く新しい処方を見いだす必要にせまられました。

定石としては、既存の処方からこの弁証に近いものを選び出して、加減することが考えられます。

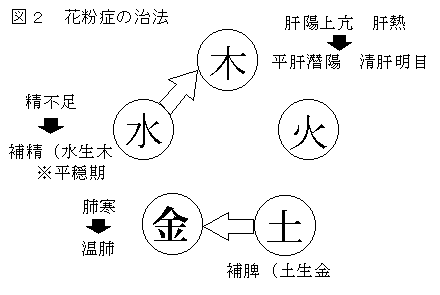

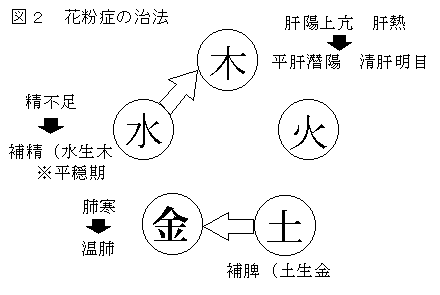

例えば、医学心悟の「半夏白朮天麻湯」は効能が化痰憶風、健脾燥湿であり、肝陽上亢に有効、

更に金(肺)を補う時には、まさにその母(土、粋)を補えといいますから、

この処方が有効であろうと推測出来ます。

しかし、間題は肝に関する症状を見て分かるように、肝が旺している期間であるため、

実熱に近い症状を呈している訳で、より強い清肝薬、平肝潜陽薬が必要となります。

即ち、候補としで疾藜、龍胆、秦皮、決明子、菊花などと、更に肝陰を補うものとして

芍薬や熟地黄があげられます。

また、肺の寒証に対しては基本的には「小青龍湯」の考えでいいのですが、腎陰虚(精

不足)がありますので、やはり肺陰も不足していますので、むやみに多量の温剤は用いら

れません。

緊急避難的に考えたのが、肺陰を補うということで、一見矛后しているように感じます

が、ここでは麦門冬をあげます。

温肺には、細辛、桂皮、麻黄などで、干姜は不必要なところまで温めるので不適当で。

また単純な肺寒でもなく虚寒に近いので、先に述べたように肺を補う為に脾を補う、甘

草、大棗もあげられます。以上図2及び表2を参照ください。

表二

弁証

|

治法 |

生薬 |

| 肝陽上亢 |

平肝潛陽 |

芍薬、疾藜、釣藤鈎 |

| 肝経之熱 |

清肝明目 |

龍胆、菊花、秦皮、疾藜 |

| 肺寒 |

温肺益気 |

桂皮、麻黄、附子と甘草、大棗 |

| 腎精不足 |

補陰、腎精、補肝陰 |

芍薬、熟地黄、麦門冬 |

▼「一風湯」の創製

プロセスとしましては、当初は清肝明目の薬味を加えた小青龍湯の加減方から始めまし

たが、やはり温肺の力が強くなり過ぎるので、断念しました。

結果としては、今までに見たこともない処方になってしまいましたので、一風変わって

いることから「一風湯」イップウトウと命名しました。表2を御参照ください。

効能は温肺化飲、平肝明目となるでしょうか。

服薬指導については、朝と昼のみにして夜には飲まないようにした方が宜しいです。

何故なら、生体は陰に属する時間には陰分を養うからです。

また、発症期問でも夜間のみ補精剤を用いることが可能性としてはあり得ることであり、

六味丸或は壇玉膏などが有効であると推測出来ます。

さて、数人の家族や友人に「一風湯」を試してもらったところ、肝経の熱証に関する症

状はきれいに収まりました。尚、春季以外の平穏時の治法については、補精であり上記の

通りです。

今後は昔さまの追試をお願い中し上げる次第です。

参考文献

「中医学講義」須藤一、一九九四、一風堂出版

「中草薬学」中等衛生学校試用教材、一九八○、広東人民出版社

「常用漢薬ハンドブック」神戸中医学研究会、一九八七、医歯薬出版

※処方名

一風湯 薬味:単位グラム

【細辛 桂皮 麻黄各2 芍薬6 疾薬3-6 龍胆2 秦皮2 麦門冬6- 甘草3 大棗3生姜1】

麦門冬は経験的なものですが、まだ検討の余地があります。

参考、その後検討した結果、2000年時点ではこのままの分量で宜しいとしました。